- トップ

- ものづくり基礎知識3 炭素鋼 SS材(一般構造用圧延鋼材)

ものづくり基礎知識3 炭素鋼 SS材(一般構造用圧延鋼材)

2021年4月14日

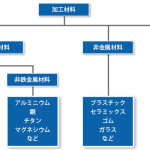

鉄鋼材料の中でも、最も基本的かつ汎用的に使われるのが炭素鋼です。

その中でも今回はSS材(一般構造用圧延鋼材)をご紹介します。

SS材の概要

SSとはSteel StructurePlate(構造用鋼)の略称で、「一般構造用圧延鋼材」が正式名称です。

安価で汎用材としてよく使われている熱延鋼板で、中でもSS400は実務で最も使用され流通量も多く価格も手ごろで鉄鋼材料としては代表的なものと言えます。SS材は低炭素の普通鋼で、「構造用圧延鋼板」という名前から連想できる通り、建築物の柱や梁などの構造部分や、橋脚、船や鉄道車両や自動車などの構造用部品として広く使われます。

比較的に安価で加工性も高いため、構造用に限らず工場用機械の機械部品やガイド版などの一部として活用されることもあります。

また、SS材は鋼板・形鋼・平鋼・棒鋼などさまざまな形状で流通しています。

なお、SS材は熱処理をせずに使用するのが基本でそのような場合には他の鋼材を使用するのが原則ですが、コスト面での理由から安価な製品ではSS材を焼き入れ・焼き戻ししたものを利用することもあります。

SS材の種類

SS材にはJIS規格ではSS330、SS400、SS490、SS540の4品種があります。

| 種類の記号 | 旧記号(参考) | 化学成分(%) | 降伏点または耐力 | 引張り強さ | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| C | Mn | P | S | N/㎟ | N/㎟ | ||

| SS330 | SS34 | ー | ー | 0.050以下 | 0.050以下 | 205以上 | 330~430 |

| SS400 | SS41 | ー | ー | 0.050以下 | 0.050以下 | 245以上 | 400~510 |

| SS490 | SS50 | ー | ー | 0.050以下 | 0.050以下 | 285以上 | 490~610 |

| SS540 | SS55 | 0.30以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 400以上 | 以上 |

降伏点は厚さ、径、辺または対辺距離が16㎜以下の数値。JIS G 3101参照。

SSの右の数値は引張り強さの下限をN/mm2(MPa)で示していて、たとえばSS400の引張強さは400~510 N/mm2となります。

また、SS330、SS400、SS490に関しては含有されるリン(P)と硫黄(S)の上限が定められていて、SS540はこれに加えて炭素(C)とマンガン(Mn)の上限も設定されています。

SS材の特徴は、上記のようにリンや硫黄(SS540の場合は炭素とマンガンも)の上限値は定められていますが、その他の化学成分の規定がないことが挙げられます。そのため定められた引張り強さを保証さえできれば、他の成分に関しては制限がなく製鉄メーカーにより違いがあります。

化学成分に関して自由度が高いため製鉄メーカーにより多少の違いがあり溶接性も保証されませんが、通常は比較的溶接性の良好な場合がほとんどです。

SS材の性質

SS材は炭素含有量の規定がないため、硬度や耐摩耗性の面では保証はありません。

JIS規格で規定され、必要とされているのは強度面という機械的性質のみになります。

SS400の場合は引張り強さが400 N/mm2(MPa)、降伏点が245 N/mm2(MPa)となっていますが、この数値は厚さが16mmの場合です。一般的に鋼材は厚くなればなるほど降伏点が下がる性質があり、これは圧延後に常温まで冷えるのにかかる時間が長くなって金属組織の変化に影響するためです。

ただし強さには余裕があるため、一般環境で使用する場合においては厚みによる違いはそれほど問題にする必要はありません。

加工性に関しては、SS材は非常に加工がしやすい材料です。

また表面が良好なことが多く表面をそのまま使用するパターンが多いです。

溶接性は先に記載した通り溶接性の保証自体はされませんが、比較的良好なことが多く実務上はほぼ問題ありません。

また、焼入れに関しては炭素量が0.2%以下と少なく、焼きは入りません。焼入れが必要な場合にはS-C材(炭素量0.3%以上)を使用することになります。

SS400は流通量が非常に多くまた安価で入手がしやすい鋼材です。

炭素の含有量が少なく焼入れが不要で、加工性も高いのでそのまま構造用材料や部品として使用できる点もメリットです。

多種多様な用途に用いられる汎用性の高さことがSS材の特徴と言えます。

ヒガメタルではSS400を用いた加工は広く請け負っていますので、お気軽にご相談ください。